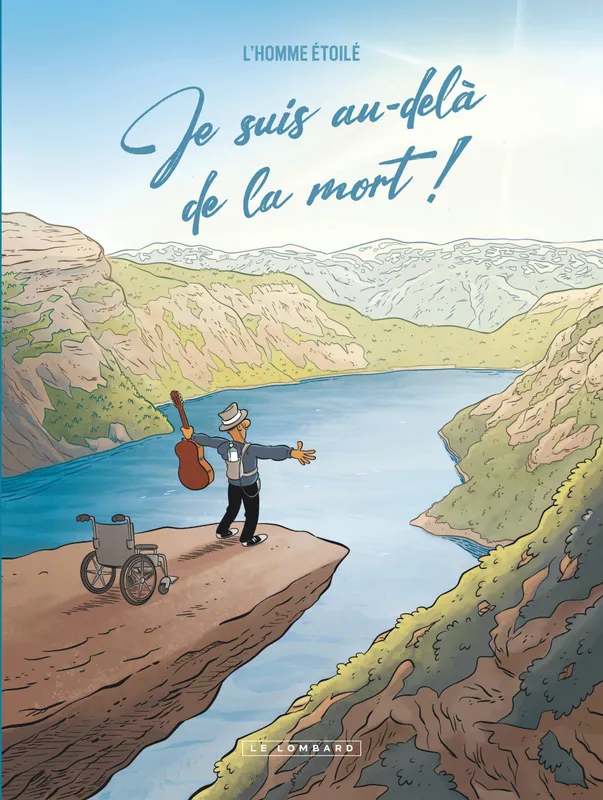

Je ne connaissais pas du tout cet auteur, infirmier en soins palliatifs et instagrameur à succès apparemment, j’ai pris cette BD complètement au hasard à ma bibliothèque (comme très souvent).

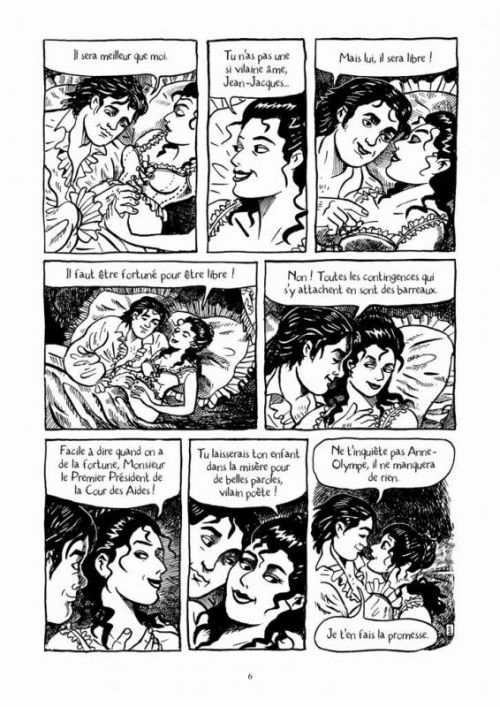

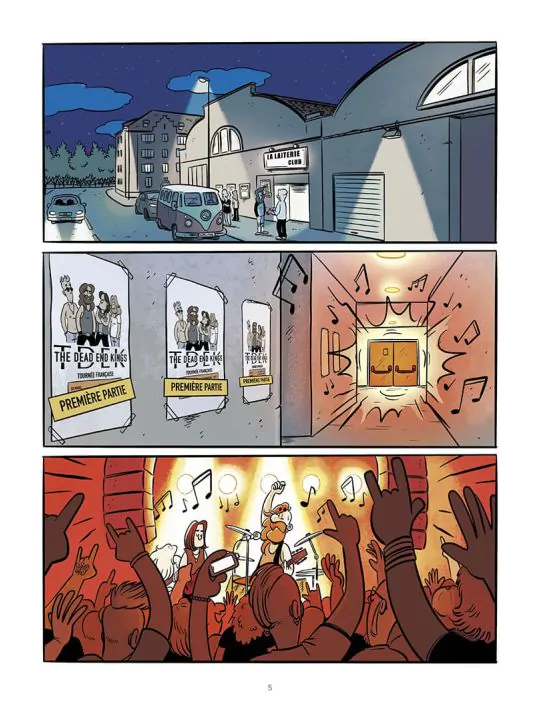

Jean est chanteur guitariste dans un groupe de rock dont le succès est croissant. Il s’apprête à se rendre aux Etats-Unis pour enregistrer un premier album. Mais à 32 ans, une mauvaise nouvelle lui tombe sur la gueule : il est atteint d’un cancer des poumons. Prêt à se battre, bien entouré par sa femme et son chien, il renonce momentanément aux Etats-Unis et suit ses premières chimios. A l’hôpital, il rencontre un voisin de chambre odieux, Franck, 65 ans, qui, d’emblée, disqualifie le rock en lui opposant son idole de toujours, Sinatra, et qui semble mépriser le jeune d’à côté en se montrant sarcastique dès qu’il le peut. Jean et Franck se détestent jusqu’au jour où l’aîné l’emmène dans une virée nocturne clandestine et qu’il lui montre son véritable visage, celui d’un type très généreux à qui la vie n’a pas fait de cadeau. Va naître une belle (et courte) amitié.

Cet album se lit en apnée du début à la fin. Il n’y a pas de happy end, il n’y a pas de concessions ni de fioritures dans le récit de ces tragédies de tous les jours. L’humour, heureusement, s’immisce entre les chimios, les vomis, les fourmillements dans les mains, les nausées et la perte des cheveux. La passion pour la musique occupe également une grande place et l’amitié prend tout son sens jusque dans les dernières planches. J’admets que malgré les qualités des dessins, du scénario, de la sensibilité des personnages et des dialogues, j’aurais préféré ne pas lire cette BD qui me rappelle tant de souvenirs douloureux. Je trouve que la souffrance des proches n’est d’ailleurs que furtivement évoquée dans cet album. Il me reste à exprimer toute la profonde admiration pour le personnel des soins palliatifs qui fait un travail remarquable ; ce sont de vrais héros, trop souvent oubliés. Il est inutile de dire à quel point cette BD est touchante, empathique et totalement bouleversante...

(La Laiterie, salle de spectacle strasbourgeoise que je connais bien !!)